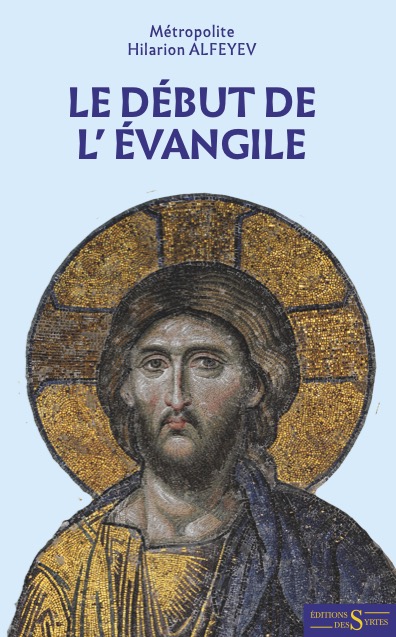

Cet article continue la série des textes basée sur les six volumes de « Jésus-Christ. Vie et Enseignement » par le métropolite Hilarion Alfeyev que vous trouverez tous les vendredis depuis cette page. Au fil de cette série, nous nous immergerons dans l’univers de la vie et des enseignements de Jésus-Christ, fidèlement conservés au sein de la religion chrétienne et notamment dans la tradition orthodoxe. Ensemble, nous entreprendrons un voyage de redécouverte de la personnalité de Jésus qui a une influence profonde sur notre monde et qui continue de le modeler à travers les âges.

Que savons-nous sur évangélistes, de l’époque où les Évangiles ont été composés, et de l’ordre dans lequel ils ont vu le jour?

Irénée de Lyon et la Tradition ecclésiale sur les quatre Évangiles

Nous trouvons les renseignements les plus anciens à ce sujet chez un auteur du IIe siècle, Irénée de Lyon:

« Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les Hébreux, dans leur propre langue, une forme écrite d’Évangile, à l’époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome et y fondaient l’Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l’interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna dans un livre l’Évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l’Évangile, tandis qu’il séjournait à Éphèse, en Asie. »

Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, III, 1, 1.

L’auteur de ces lignes s’était fixé pour objectif d’exposer la Tradition ecclésiale afin de contrer les hérésies qui se multipliaient à cette époque. Le texte montre que, dès le 1er siècle, on avait déjà une idée bien établie de la façon dont les quatre Évangiles avaient été composés, et des certitudes sur leurs auteurs.

Le premier Évangile, celui de Matthieu, fut, d’après Irénée, écrit en hébreu du vivant des apôtres Pierre et Paul. Après leur mort, Marc, le disciple et «traducteur» ou «interprète» de Pierre, et Luc, disciple de Paul, composèrent les leurs. Le dernier Évangile à avoir vu le jour fut celui de Jean.

Clément d’Alexandrie: les ‘données matérielles’ et un ‘Évangile spirituel’

Une version légèrement différente mais très similaire de l’origine des Évangiles est exposée par Clément d’Alexandrie (2e siècle) dont l’opinion est rapportée par un historien du 4e siècle, Eusèbe de Césarée.

D’après Clément, « les Évangiles qui comprennent les généalogies ont été écrits d’abord. » Les Évangiles de Matthieu et de Luc ont donc, selon lui, été écrits en premier lieu. Tout comme Irénée, Clément estime que l’Évangile de Jean est le dernier dans l’ordre d’apparition: « Jean, le dernier, voyant que le côté matériel avait été mis en lumière dans les Évangiles, poussé par les disciples et divinement inspiré par l’Esprit, fit un Évangile spirituel« . Concernant l’Évangile de Marc, Clément écrit la chose suivante :

« Pierre prêchait publiquement à Rome la parole de Dieu, et exposait l’Évangile sous l’action de l’Esprit; ceux qui avaient assisté à ses prédications (ils étaient nombreux) exhortèrent Marc, qui avait accompagné Pierre depuis longtemps et qui se souvenait des choses dites par lui, à les consigner par écrit. Pierre l’apprit, et ne fit rien par ses conseils pour l’empêcher ni pour l’y pousser. »

D’après Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, VI, 14, 5-7.

Saint Jérôme: « on ne doit admettre que quatre Évangiles »

Au 4e siècle, en Orient comme en Occident, l’idée que les Évangiles avaient été composés dans l’ordre où ils sont placés dans la tradition manuscrite s’est imposée universellement. À la fin du 4e siècle, saint Jérôme s’exprimait ainsi à propos des quatre Évangiles:

« Le premier de tous est Matthieu, le publicain surnommé Lévi. Il écrivit en Judée un Évangile en hébreu, principalement pour les Juifs qui avaient cru en Jésus et totalement renoncé à l’ombre de la Loi, à laquelle succédait la vérité de l’Évangile. Le deuxième est Marc, interprète de l’apôtre Pierre et premier évêque de l’Église d’Alexandrie. À la vérité, il ne vit pas lui-même le Sauveur, mais il a rapporté tout ce qu’il avait entendu prêcher par son maître, s’attachant plus à l’exactitude des événements qu’à leur ordre. Le troisième, Luc, est un médecin, un Syrien d’Antioche dont on fit l’éloge pour son évangile. Disciple lui aussi d’un apôtre, Paul, il écrivit son ouvrage en Achaïe et en Béotie. Sur certains points, il remonte à des événements antérieurs et, comme il l’avoue lui-même dans sa préface, il rapporte moins ce qu’il a vu que ce qu’il a entendu raconter. Le dernier, c’est l’apôtre et évangéliste Jean, si cher à Jésus. Appuyé sur la poitrine du Seigneur, il but au flot le plus pur de son enseignement. Seul, il mérita d’entendre tomber de la croix cette parole: ‘Voici ta mère.’ Tout cela le montre avec évidence, on ne doit admettre que quatre évangiles et toutes ces lamentations des apocryphes, c’est aux hérétiques, ces cadavres, qu’il appartient de les chanter, non aux fils de l’Église, ces vivants. »

Saint Jérôme, Commentaire sur S. Matthieu.

L’apostolicité des auteurs des Évangiles selon la Tradition ecclésiale

Dans la tradition de l’Église, on considère que Matthieu et Jean faisaient partie du groupe des douze apôtres, tandis que Marc et Luc appartenaient au groupe des Soixante-dix. Le fait que Jésus, en plus des douze apôtres, en ait encore choisi soixante-dix est mentionné dans l’Évangile de Luc (Lc 10:1), et ce fait peut en lui-même témoigner en faveur de l’appartenance de Luc au nombre des Soixante-dix.

Si Marc et Luc faisaient bien partie du groupe des Soixante-dix, ils ont pu être les témoins oculaires de certains, au moins, des événements qu’ils décrivent, et n’ont pas uniquement reproduit les récits de Pierre ou d’autres apôtres. Cependant, le fait que Luc fasse référence à ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement (Lc 1:2) comme étant la source principale d’information dont il s’est servi, nous contraint à supposer qu’il n’en faisait pas partie, ou qu’il n’a pas été le témoin oculaire de la vie et du ministère de Jésus dès le commencement.

Les Évangiles, ‘quatre points cardinaux’ du monde chrétien

Au cours des siècles, les quatre Évangiles ont été l’objet d’une pieuse vénération dans l’Église, et le nombre même des évangélistes était considéré comme sacré.

Les quatre évangélistes étaient comparés aux quatre points cardinaux; on les représentait sur les pendentifs des églises cruciformes, dont chaque mur était orienté vers un point cardinal: l’est, l’ouest, le nord et le sud.

Les écrits des quatre évangélistes ont maintes fois été commentés par les Pères de l’Église. Au cours de l’histoire de l’Empire byzantin (du 4e au 15e siècle), de plus de quinze siècles en Occident (du 4e au 19e siècle), et de neuf siècles en Russie (du 10e au 19e siècle), les Évangiles étaient les sources les plus fréquemment citées, avec un ‘indice de citation’ sans commune mesure avec aucun autre texte littéraire.

L’accord entre les récits des quatre évangélistes

Les questions de l’accord entre les récits des quatre évangélistes et sur leur lien de dépendance éventuel ont occupé les auteurs chrétiens dès le 3e siècle. Les tentatives d’analyse critique — non pas au sens d’une critique des affirmations qu’ils contiennent, mais d’une analyse comparative des récits des différents évangélistes — ont été entreprises dès l’époque antique, notamment dans les travaux d’Origène (2e siècle) et de Jean Chrysostome (4e siècle). Saint Augustin (IVe siècle) a entrepris un travail systématique de comparaison des récits des quatre évangélistes, de mise en évidence des divergences entre eux et de leur explication. Son traité De l’accord des évangélistes n’a pas perdu de son importance à ce jour.

Le plein essor de la critique, comme science attachée à l’étude du texte de la Bible et du contexte dans lequel chaque livre biblique a été écrit, date des 19e et 20e siècles, lorsque la Bible entière, dont les quatre Évangiles, fut l’objet d’une étude scrupuleuse. Cette étude fut marquée par l’influence de facteurs divers, et bien souvent menée sur la base de préjugés idéologiques; elle offre toutefois, dans l’ensemble, un matériel très riche pour une compréhension complète et très approfondie des sources. Du reste, dans la plupart des cas, les données de la critique biblique n’ont pas réfuté, mais au contraire confirmé de façon probante les conceptions perpétuées au fil des siècles dans la Tradition de l’Église sur certains livres de la Bible et sur leurs auteurs.

Si le désir de parcourir plus avant les sentiers de l’impact historique et spirituel de Jésus-Christ résonne en vous, nous vous suggérons de vous tourner vers le premier volume de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement”. Une visite sur le site des Éditions des Syrtes vous ouvrira les portes de Début de l’Évangile. Cette exploration se déroule sous la lumière de la tradition orthodoxe, patristique et liturgique, tout en étant attentivement menée en dialogue avec les perspectives de la critique biblique contemporaine. Dans ce processus, le livre vous encourage à revisiter et à restructurer les informations déjà connues sous une nouvelle lumière. Laissez cette œuvre élargir votre horizon sur la figure de Jésus, vous guidant vers une compréhension plus riche et nuancée, profondément enracinée dans la tradition, tout en restant réceptive aux interrogations et aux avancées de notre époque.