Résumé

Cette recherche propose une lecture chronologique de l’évolution de l’implémentation orthodoxe en France de 2010 à 2024 à partir de l’annuaire de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) édité par le monastère de Cantauque. L’étude montre une forte croissance, +36 % des lieux de culte et +40 % du clergé sur la période, due essentiellement à l’immigration roumaine massive après l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007. D’après les chiffres que nous a transmis le monastère de Cantauque, éditeur de l’annuaire, le nombre de fidèles orthodoxes en France devrait s’élever à 700 000 en 2025. Parallèlement à cette croissance démographique, une francisation progressive s’opère avec une augmentation de 52 % des paroisses francophones.

Mais, à cette double dynamique d’immigration et d’enracinement se rejoignent des tensions ecclésiologiques fortes : segmentation juridictionnelle, impacts des conflits géopolitiques sur le champ ecclésial. L’étude souligne les enjeux contemporains de l’orthodoxie française, tels que l’unité canonique et l’affirmation d’une identité orthodoxe française.

Mots-clés : Orthodoxie ; France ; Immigration ; Francophonisation ; Juridictions ecclésiastiques ; Roumanie ; Géopolitique religieuse

1. Introduction

L’orthodoxie en France est une réalité religieuse singulière dans le paysage religieux contemporain. En France, la pratique religieuse a fortement décliné au sein de l’Église catholique et des Églises protestantes historiques, dans un contexte où plus de la moitié des 18-59 ans se déclarent désormais sans religion [1] et où l’appartenance au catholicisme est passée d’environ 70 % de la population en 1981 à près d’un tiers en 2018-2025 [2], tandis que les enquêtes récentes soulignent une minorisation du catholicisme pratiquant [3] et un recul de la pratique dominicale chez les protestants [4]. Alors que les grandes confessions chrétiennes historiques s’effondrent dans la pratique, les orthodoxes connaissent une dynamique démographique et institutionnelle. Cette contradiction mérite examen, car l’orthodoxie constitue désormais une composante réelle du christianisme français, avec de l’ordre de 600 000 à 700 000 baptisés orthodoxes estimés en 2024-2025 [5].

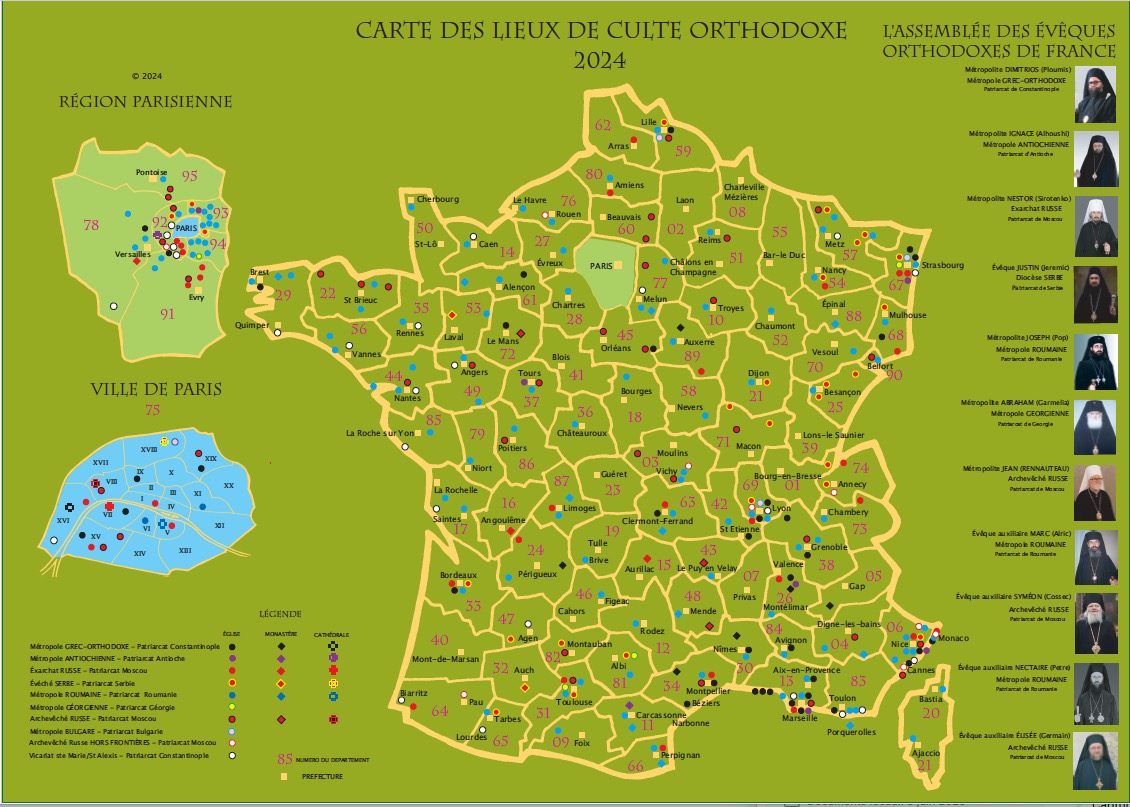

Cette étude propose une analyse longitudinale de l’évolution de la présence orthodoxe en France de 2010 à 2024, à partir de données statistiques précises collectées à cinq dates : 2010, 2014, 2017, 2021 et 2024. Ces données, tirées de l’annuaire de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), permettent d’étudier les changements structurels, démographiques et linguistiques des communautés orthodoxes françaises. Notre démarche quantitative cherche à faire ressortir les tendances lourdes et les enjeux contemporains de cette présence religieuse en transformation.

L’étude s’organise autour de trois axes : d’abord, l’étude de la croissance globale des structures ecclésiales (lieux de culte, clergé, monastères) ; ensuite, l’analyse de l’évolution différenciée des juridictions orthodoxes présentes ; enfin, l’analyse du processus de francophonisation et de ses conséquences sur l’implantation de l’orthodoxie en France. Cette étude permet également de mettre en lumière les évolutions ecclésiologiques récentes, notamment la crise ayant conduit à la dissolution de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale [6] et à la formation du Vicariat de la métropole de France du Patriarcat de Constantinople en 2021 [7].

2. Croissance globale : une expansion remarquable

L’analyse des données globales montre une forte augmentation de l’orthodoxie en France durant cette période. De 2010 à 2024, on observe une augmentation de 34 % du nombre de lieux de culte orthodoxes, passant de 238 à 320, ce qui représente l’ajout de 82 nouveaux sites religieux. Cette expansion territoriale s’accompagne d’une augmentation du clergé, qui connaît une hausse de 40 % durant cette période, passant de 290 à 406 membres.

Ces chiffres révèlent un développement institutionnel qui n’est pas comparable à celui des autres confessions chrétiennes en France. L’étude de la composition du clergé montre des évolutions contrastées selon les ordres. Le nombre de prêtres a augmenté de 37 % (de 232 à 318), le diaconat proportionnellement plus, de 57 %, avec 27 diacres de plus (de 47 à 74). Cette croissance du diaconat est un signe de rajeunissement et de vitalité liturgique. En 2024, le corps épiscopal est assez stable, avec dix évêques titulaires et quatre évêques auxiliaires, ce qui reflète la structure juridictionnelle multipolaire de l’orthodoxie en France. Le ratio d’environ un prêtre par église reste constant, ce qui indique un équilibre entre l’expansion territoriale et la croissance des ressources cléricales. Le tableau ci-dessous résume l’évolution des principaux indicateurs sur la période :

| Indicateur | 2010 | 2024 | Évolution |

| Lieux de culte | 235 | 320 | +36 % (+85 lieux) |

| Prêtres | 232 | 318 | +37 % (+86 prêtres) |

| Diacres | 47 | 74 | +57 % (+27 diacres) |

| Clergé total | 290 | 406 | +40 % (+116 personnes) |

| Paroisses francophones | 92 | 140 | +52 % (+48 paroisses) |

Cette double croissance, infrastructurelle et cléricale, est le symptôme de deux phénomènes concomitants. D’une part, l’arrivée régulière de nouvelles populations orthodoxes, notamment roumaines depuis l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne en 2007, génère une demande de lieux de culte. De plus, l’enracinement des orthodoxes en France se manifeste par l’augmentation des paroisses francophones (52 % sur la période, de 92 à 140). Cette francophonisation, que nous analyserons plus en détail dans la partie 5, est un marqueur d’intégration et d’adaptation au contexte français.

3. Évolutions juridictionnelles différenciées

L’orthodoxie française est plurijuridictionnelle, héritage des vagues d’immigration orthodoxe du XXᵉ siècle. En 2024, dix juridictions canoniques sont présentes en France [8], chacune dépendant d’un patriarcat autocéphale différent.

Cette situation, contraire au principe canonique classique de juridiction par territoire, est la conséquence des réalités migratoires et géopolitiques de l’orthodoxie mondiale. L’examen de l’évolution de chaque juridiction montre des situations très contrastées, allant de la quasi-stagnation au quasi-doublement des effectifs. Le tableau suivant montre l’évolution du nombre de lieux de culte par juridiction :

| Juridiction | 2010 | 2014 | 2017 | 2021 | 2024 | Évolution 2010-2024 |

| Patriarcat de Constantinople | 45 | 43 | 43 | 43 | 42 | -7 % |

| Archevêché des églises de tradition russe (ex-Constantinople) | 54 | 56 | 59 | 41 | 42 | -22 % |

| Patriarcat de Moscou | 30 | 27 | 36 | 37 | 35 | +17 % |

| Russe Hors-Frontières | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | +29 % |

| Serbe | 25 | 25 | 25 | 28 | 30 | +20 % |

| Antiochienne | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 0 % |

| Roumaine | 62 | 80 | 91 | 118 | 120 | +94 % |

| Bulgare | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +33 % |

| Géorgienne | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | +300 % |

| Vicariat de la Metropole de France (Constantinople) | – | – | – | 23 | 26 | Nouveau |

| TOTAL | 235 | 251 | 276 | 312 | 320 | +36 % |

3.1 Juridictions en forte croissance

La juridiction roumaine est un vecteur de développement de l’orthodoxie en France. Avec une croissance de 94 % sur la période (de 62 à 120 lieux de culte), elle représente aujourd’hui 37,5 % de l’ensemble des structures orthodoxes françaises. Cette croissance démographique rapide est due à une augmentation du nombre d’immigrants roumains et moldaves après l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne en 2007. Cette dispersion géographique témoigne de la multiplication des paroisses roumaines sur le territoire français, en particulier dans les zones rurales où une main-d’œuvre est demandée dans l’agriculture et le bâtiment.

La juridiction roumaine se caractérise aussi par un essor monastique évident, avec 12 communautés monastiques sur les 28 recensées en France, soit 43 % du total, ce qui témoigne de la vitalité spirituelle et de la tradition monastique de l’orthodoxie roumaine. D’autres juridictions connaissent une forte augmentation : la juridiction géorgienne connaît la plus forte progression relative de 300 % (d’1 à 4 lieux) ; l’Église russe hors frontières progresse de 29 % (de 7 à 9 lieux) ; la juridiction serbe progresse de 20 % (de 25 à 30 lieux) ; la juridiction bulgare progresse de 33 %.

3.2 Juridictions en perte de vitesse

On constate un recul relatif de deux juridictions majeures dans la période. La Métropole grecque du Patriarcat de Constantinople a vu ses lieux de culte diminuer de 7 %, passant de 45 à 42. Cette baisse s’explique probablement d’abord par le vieillissement des générations issues des vagues d’immigration grecque du XXᵉ siècle et par l’assimilation progressive des générations nées en France ; on peut y ajouter, à titre d’hypothèse, le retour d’une partie des expatriés vers la Grèce à la faveur de l’amélioration économique observée après 2018 [9]. Malgré cela, la juridiction grecque conserve des structures solides : 47 prêtres, 6 diacres et 6 communautés monastiques. Le cas de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale est intéressant à étudier car il est unique. On observe dans cette circonscription une baisse significative de 22 % pour se stabiliser à 42 lieux de culte en 2024. La suppression de l’Exarchat russe par Constantinople en 2018 et son rattachement au Patriarcat de Moscou en 2019 ont provoqué une scission, une part importante des paroisses refusant cette nouvelle obédience et formant le Vicariat de la métropole de France du Patriarcat de Constantinople en 2021, qui compte aujourd’hui 26 lieux de culte. Cette division reflète les tensions géopolitiques et ecclésiologiques qui traversent l’orthodoxie mondiale.

4. Organisation du clergé et essor monastique

L’examen de la répartition du clergé par juridiction en 2024 met en lumière des structures ecclésiales variées, témoignant des traditions liturgiques spécifiques à chaque juridiction et des réalités démographiques des communautés desservies. Le tableau ci-dessous donne la composition du clergé orthodoxe en France :

| Juridiction | Prêtres | Diacres | Total | Monastères |

| Patriarcat de Constantinople | 47 | 6 | 53 | 6 |

| Archevêché des églises de tradition russe | 47 | 19 | 66 | 3 |

| Patriarcat de Moscou | 41 | 11 | 52 | 3 |

| Russe hors-frontières | 5 | 1 | 6 | 0 |

| Serbe | 22 | 5 | 27 | 3 |

| Antiochienne | 9 | 0 | 9 | 1 |

| Roumaine | 111 | 26 | 137 | 12 |

| Bulgare | 4 | 0 | 4 | 0 |

| Géorgienne | 4 | 0 | 4 | 0 |

| Vicariat Constantinople | 28 | 6 | 34 | 0 |

| TOTAL | 318 | 74 | 392 | 28 |

Cette analyse révèle la supériorité numérique de la juridiction roumaine qui compte 137 membres sur 392, soit 35 % de l’effectif total. L’Archevêché des églises orthodoxes en Europe occidentale (patriarcat de Moscou) et la Métropole grecque comptent chacun une cinquantaine de membres, ce qui reflète leur poids historique malgré une démographie stagnante. L’observation de la présence diaconale révèle des différences significatives : la juridiction roumaine compte 26 diacres, l’Archevêché des églises orthodoxes en Europe occidentale en compte 19, soit un ratio d’environ un diacre pour trois à quatre prêtres. À l’inverse, les Églises d’Antioche, de Bulgarie et de Géorgie n’ont pas de diacres.

L’éclosion de la vie monastique est un signe de l’enracinement spirituel. En 2024, la France compte 28 monastères orthodoxes dont 12 de juridiction roumaine, soit 43 %. Les juridictions hellénophones (6), serbe (3), de l’Archevêché des églises orthodoxes en Europe occidentale (3) et du Patriarcat de Moscou (3) maintiennent également une présence monastique significative. Ces monastères ont une fonction multiple : ils sont des lieux de prière, de pèlerinage et de retraite spirituelle, des maisons d’édition liturgique et des séminaires.

5. Francophonisation : vers une orthodoxie française

L’un des faits marquants de la période est la francophonisation des communautés orthodoxes. L’évolution linguistique des paroisses témoigne de l’implantation progressive de l’orthodoxie en terre française et de son ouverture missionnaire. Le tableau ci-dessous illustre l’évolution des usages linguistiques dans les paroisses orthodoxes :

| Type de paroisse | 2010 | 2014 | 2017 | 2021 | 2024 | Évolution |

| Francophones | 92 | 103 | 115 | 136 | 140 | +52 % |

| Bilingues (français 2e langue) | 88 | 88 | 105 | 114 | 120 | +36 % |

| Langue étrangère uniquement | 55 | 60 | 56 | 62 | 60 | +3 % |

| TOTAL | 235 | 251 | 276 | 312 | 320 | +34 % |

En 2010, 39 % des paroisses étaient francophones (92 sur 235), alors qu’en 2024, c’est 44 % (140 sur 320). Cette augmentation représente 52 % de plus, soit 48 nouvelles paroisses francophones. Dans le même temps, le nombre de paroisses bilingues croît de 36 %, passant de 88 à 120. La part des paroisses où le français est présent (francophones ou bilingues) est passée de 77 % à 81 % du total, signe d’une francisation généralisée.

Toutefois, les paroisses desservies uniquement dans une langue autre que le français stagnent presque (de 55 à 60), leur part relative passant de 23 % en 2010 à 19 % en 2024. Cette quasi-stagnation, malgré une immigration massive de Roumains, suggère que même les paroisses nouvelles deviennent rapidement au moins partiellement bilingues.

Cette francisation est due à la combinaison de plusieurs facteurs sociologiques : l’enracinement générationnel des communautés immigrées, les mariages mixtes avec l’utilisation d’une langue commune, le nombre croissant de convertis français et une stratégie pastorale volontariste pour implanter l’orthodoxie en France. Les modalités varient d’une paroisse à l’autre, du bilinguisme complet à l’utilisation exclusive du français pour les lectures et la prédication, voire à la tenue de liturgies séparées selon un calendrier établi.

6. La crise de l’Archevêché : enjeux ecclésiologiques et géopolitiques

La crise qui a conduit à la transformation de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Exarchat russe du Patriarcat œcuménique, puis à la scission qui a créé le Vicariat de la métropole de France du Patriarcat de Constantinople est l’événement ecclésiologique le plus important de la période. Cette crise est un condensé des tensions qui traversent l’orthodoxie mondiale, entre enjeux canoniques, ecclésiologiques, identitaires et géopolitiques.

L’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, fondé dans les années 1920 par les émigrés russes fuyant la révolution bolchevique et devenu en 1999 Exarchat du Patriarcat œcuménique, jouissait depuis près d’un siècle d’un statut particulier au sein du Patriarcat de Constantinople. Cette structure bénéficiait d’une large autonomie administrative et liturgique, ce qui favorisa l’émergence précoce d’une liturgie en français et l’accueil de convertis occidentaux. Elle hébergeait également l’Institut Saint-Serge, un centre intellectuel qui a formé des générations de théologiens orthodoxes. En novembre 2018, dans un climat de tensions croissantes entre Constantinople et Moscou sur la question ukrainienne, le Patriarcat de Constantinople a aboli l’Exarchat et décrété que toutes les paroisses devaient se placer sous l’omophore des métropolites du Patriarcat œcuménique dans chaque (pays) de l’Europe occidentale. En 2019, la plupart des paroisses votent le rattachement au Patriarcat de Moscou et constituent l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale [10]. Mais une minorité importante refuse cette obédience moscovite et forme en 2021 le Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine de la Métropole de France (Patriarcat de Constantinople), 23 paroisses au départ, 26 en 2024.

Cette rupture met en lumière des enjeux ecclésiologiques. Canoniquement, il y a la question de l’autorité des patriarcats sur les communautés diasporiques et de l’autonomie locale. Identitairement, la crise questionne l’appartenance ecclésiale : qu’est-ce qu’être orthodoxe français ?

La géopolitique n’est pas en reste. La reconnaissance par Constantinople de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine en 2018, que Moscou refuse, est à l’origine de ces tensions. L’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 a ensuite amplifié ces fractures. Cette instrumentalisation politique de l’orthodoxie fragilise l’unité orthodoxe et rend difficile la résolution des problèmes ecclésiologiques.

7. Interprétation sociologique et perspectives

L’analyse des données nous fait apparaître trois tendances de l’évolution de l’orthodoxie en France de 2010 à 2024 : 1. Une augmentation démographique portée par l’immigration roumaine. 2. Une francophonisation progressive, signe d’un enracinement générationnel et d’une ouverture missionnaire croissante. 3, une fragmentation juridictionnelle persistante, aggravée par les tensions géopolitiques, qui est le grand défi ecclésiologique de l’avenir.

La comparaison avec l’évolution d’autres confessions chrétiennes en France met en évidence le caractère exceptionnel de la vitalité orthodoxe. Alors que le catholicisme s’effondre en pratique régulière et que le protestantisme stagne globalement, l’orthodoxie avance sur tous les fronts. Cette exception s’explique par plusieurs facteurs : l’immigration orthodoxe récente alimente un flux démographique régulier de fidèles ; les immigrants orthodoxes maintiennent leur pratique religieuse comme marqueur identitaire ; l’orthodoxie attire également des convertis français en quête d’une liturgie traditionnelle et d’une théologie patristique ; enfin, le développement monastique orthodoxe répond à une demande spirituelle contemporaine de lieux de retraite contemplative.

Mais, cette augmentation ne doit pas masquer les défis structurels. Le premier défi est celui de l’unité canonique. La présence de dix juridictions sur un même territoire contrevient au principe canonique traditionnel. L’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), fondée en 1997 [11], est une tentative de coordination, mais sans pouvoir canonique réel. Une Église orthodoxe de France unie reste un mirage face aux résistances identitaires et aux rivalités patriarcales. Le deuxième grand défi est celui de la formation du clergé. Un clergé francophone, théologiquement préparé et pastoralement adapté est indispensable pour faire face à l’expansion. Certains prêtres arrivent directement de leur pays d’origine, avec une maîtrise du français parfois rudimentaire. La mise en place de structures de formation théologique et pastorale appropriées est un axe stratégique [12].

Le troisième défi est celui de la transmission intergénérationnelle. Les chiffres de la francophonisation montrent une adaptation linguistique, mais la pratique religieuse suivra-t-elle les deuxième et troisième générations ? Les enquêtes sociologiques observent plutôt une sécularisation générationnelle. La réponse dépendra de la capacité des communautés orthodoxes à offrir une catéchèse de qualité, des structures d’accueil pour les jeunes, une vie paroissiale dynamique.

Par ailleurs, l’orthodoxie française doit gérer les tensions liées aux conflits géopolitiques, notamment ceux liés à l’Ukraine. L’instrumentalisation de l’orthodoxie par les États-nation met en péril l’indépendance ecclésiale et l’unité des communautés locales. La capacité de l’orthodoxie française à s’ancrer localement, au-delà des clivages nationaux importés, sera un facteur décisif de son acceptation dans le paysage religieux français.

8. Conclusion

L’enquête statistique sur l’orthodoxie en France 2010-2024 met en lumière un fait religieux en croissance et en mutation. Avec 82 % des lieux de culte, 40 % du clergé et 700 000 fidèles, l’orthodoxie est un acteur important du paysage religieux français. Cette croissance démographique est due à l’immigration massive de Roumains, mais également à l’implantation des communautés et à l’adhésion de convertis français, à l’inverse du déclin des confessions chrétiennes historiques.

Cette étude nous révèle trois processus principaux. D’abord, l’accentuation de l’émiettement juridictionnel, avec la création du Vicariat de la Métropole de France du Patriarcat de Constantinople en 2021, révélant des tensions ecclésiologiques et géopolitiques qui traversent l’orthodoxie mondiale. Deuxièmement, une francophonisation croissante, 81 % des paroisses célébrant au moins partiellement en français (francophones ou bilingues), témoignant d’un enracinement générationnel et d’une vocation missionnaire.

Troisièmement, un essor monastique impressionnant, notamment dans la juridiction roumaine, témoignant de la vigueur spirituelle de l’orthodoxie actuelle.

Les enjeux qui se posent à l’orthodoxie française sont encore immenses. La question de l’unité canonique (c’est-à-dire du dépassement de la fragmentation juridictionnelle au profit d’une Église orthodoxe de France unifiée) demeure ouverte et politiquement délicate. La constitution d’un clergé francophone, théologiquement compétent et pastoralement adapté, est une nécessité face à l’expansion. La transmission intergénérationnelle de la foi orthodoxe aux enfants d’immigrés, dans une France très sécularisée, est un défi existentiel. Enfin, la capacité de l’orthodoxie à se désolidariser des instrumentalisations politiques et à affirmer son identité locale, tout en restant en communion avec l’orthodoxie mondiale, conditionnera sa crédibilité dans la société française actuelle.

Cette étude invite à faire des recherches complémentaires. Mener des études sociologiques qualitatives est nécessaire pour approfondir la connaissance des motivations des convertis français à l’orthodoxie, décrire les modalités concrètes de la transmission intergénérationnelle, et comprendre l’expérience subjective de l’identité orthodoxe en France. Une comparaison de l’évolution de l’orthodoxie dans différents pays d’Europe occidentale permettrait de mettre en évidence les particularités du cas français.

Enfin, l’étude de l’impact de la crise ukrainienne sur les communautés orthodoxes en France est un domaine d’investigation pertinent. L’orthodoxie française est à un tournant de son histoire : saura-t-elle convertir sa croissance démographique en enracinement et en unité ecclésiale ? Les prochaines années seront décisives !

[1] INSEE / Ined, enquête « Trajectoires et Origines 2 (TeO2) », fiche « La diversité religieuse en France », 2023. Voir aussi : INED, mémo « Est-il vrai qu’aujourd’hui la majorité de la population française déclare ne pas avoir de religion ? ».

[2] EVS 2018, « European Values Study – France », présentation sur Eurel : « France – EVS 2018 » (évolution de l’appartenance catholique de 1981 à 2018). Synthèse de vulgarisation : « L’appartenance religieuse en France : évolutions récentes » (Église protestante unie de France, PDF).

[3] Ifop, « Observatoire du catholicisme », enquête sur croyances et pratiques catholiques en France, 2021. Pour une reprise chiffrée récente (dont la part de « catholiques pratiquants ») :

« Combien de catholiques en France ? », Saint-Merry Hors-les-Murs, 12 novembre 2025.

[4] Enquête Ifop 2024 sur le protestantisme en France, commentée par :

– Observatoire du religieux (CNRS), « Le protestantisme au miroir de l’enquête IFOP 2024 : une pluri-identité rajeunie et connectée ».

– La Vie, « Un sondage sur le protestantisme en France montre une baisse de la pratique religieuse ».

[5] En France, il n’existe pas de données de recensement sur l’appartenance religieuse : la loi et la réglementation sur la protection des données personnelles interdisent de collecter systématiquement ce type d’information dans les enquêtes administratives générales (recensement de la population, fichiers d’état civil, etc.). Les estimations du nombre de fidèles par religion reposent donc sur des enquêtes par sondage (INSEE–Ined, enquêtes TeO, European Values Study, sondages d’opinion), complétées par des données produites par les institutions religieuses elles-mêmes. Les chiffres avancés doivent ainsi être compris comme des ordres de grandeur, dépendant des définitions retenues (baptisés, pratiquants, auto-déclarés, etc.).

[6] L’Archevêché actuel est l’héritier de l’« Administration provisoire des paroisses russes en Europe occidentale » créée en 1921 par le patriarche Tikhon et confiée à Mgr Euloge. En raison de la persécution de l’Église en URSS, celui-ci a demandé en 1931 à être placé provisoirement sous la juridiction du Patriarcat œcuménique de Constantinople, qui a érigé un Exarchat russe en Europe occidentale. Après la fermeture de cet Exarchat en 1965, les paroisses se sont constituées en Archevêché autonome, de nouveau rattaché à Constantinople en 1971, puis doté en 1999 d’un statut élargi avec restitution du titre d’Exarchat. Lorsque le Patriarcat œcuménique a supprimé cet Exarchat en 2018, l’assemblée générale de l’Archevêché a choisi en 2019 de maintenir son existence et a demandé son rattachement canonique au Patriarcat de Moscou, rendu effectif par la lettre patriarcale et synodale du 3 novembre 2019.

[7] Le Vicariat Sainte-Marie-de-Paris-et-Saint-Alexis-d’Ugine prolonge en France l’héritage de l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale, devenu en 1999 Exarchat du Patriarcat œcuménique, né de la diaspora issue de la révolution de 1917 et organisé en association cultuelle en 1924. Placé aujourd’hui sous la responsabilité du métropolite de la Métropole orthodoxe de France (Patriarcat œcuménique), il se veut fidèle à la tradition spirituelle et théologique de l’« école de Paris » et de la renaissance liturgique du XXᵉ siècle, en articulant conciliarité, mission évangélique, dialogue œcuménique et enracinement local dans la pluralité culturelle et linguistique de ses paroisses.

[8] Les dix juridictions mentionnées sont celles dont les évêques sont membres de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), instance de coordination de l’épiscopat orthodoxe canonique en France. On observe toutefois, en dehors de ce cadre, la présence juridictionnelle sur le territoire français de l’Église orthodoxe macédonienne – Archevêché d’Ohrid, dont l’autocéphalie, accordée par le Patriarcat de Serbie en 2022, est désormais largement reconnue dans le concert des Églises orthodoxes locales, ainsi que de communautés relevant de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre) et de l’Église orthodoxe d’Ukraine, proclamée autocéphale par le Patriarcat œcuménique le 6 janvier 2019 et, à ce jour, reconnue par les seules Églises de Constantinople, de Grèce, d’Alexandrie et de Chypre.

[9] Les principales vagues d’immigration grecque vers la France remontent à la Première Guerre mondiale, aux années 1920, puis à l’après-guerre et à la dictature des colonels (1967-1974), de sorte que la communauté historique est aujourd’hui fortement vieillie. L’ancienneté de cette présence, la forte intégration sociale et l’assimilation progressive d’une partie des descendants (changement de noms, mariages mixtes, francisation linguistique) compliquent toute quantification précise. Les travaux sur les migrations grecques montrent enfin que la crise de la dette (2008-2015) a provoqué de nouvelles mobilités, avec des départs, mais aussi des retours d’expatriés vers la Grèce, sans que l’on dispose, à ce jour, de données spécifiques permettant de mesurer l’ampleur de ces retours depuis la France.

[10] Une assemblée générale extraordinaire réunie le 23 février 2019 s’est prononcée à une majorité de 93 % pour le maintien de l’existence et de l’intégrité de l’Archevêché. En septembre 2019 une demande de rattachement canonique a été adressée au Patriarcat de Moscou. Le Patriarcat ayant accepté cette demande, le rattachement est devenu effectif le 3 novembre 2019 par l’octroi de la lettre patriarcale et synodale du Patriarcat de Moscou.

[11] Créé en 1967 comme Comité interépiscopal orthodoxe, réunissant les évêques des différentes juridictions canoniques présentes en France, cet organisme a été transformé en 1997 en Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF), conformément aux orientations du processus préconciliaire panorthodoxe. Devenu une instance collégiale de concertation et de coordination de l’épiscopat orthodoxe, l’AEOF manifeste l’unité de l’orthodoxie sur le territoire français tout en maintenant les liens avec les Églises-mères ; elle est aujourd’hui reconnue comme l’interlocuteur officiel de l’orthodoxie canonique auprès des autres Églises chrétiennes (notamment au sein du CECEF) et des pouvoirs publics français.

[12] Le Centre Dumitru Stăniloae à Paris (Patriarcat de Roumanie) a été fondé en 2008, inauguré en 2009, et le Séminaire Sainte-Geneviève à Épinay-sous-Sénart (Patriarcat de Moscou) a été inauguré en 2009.