La formation du canon du Nouveau Testament est un processus de plus de trois siècles.

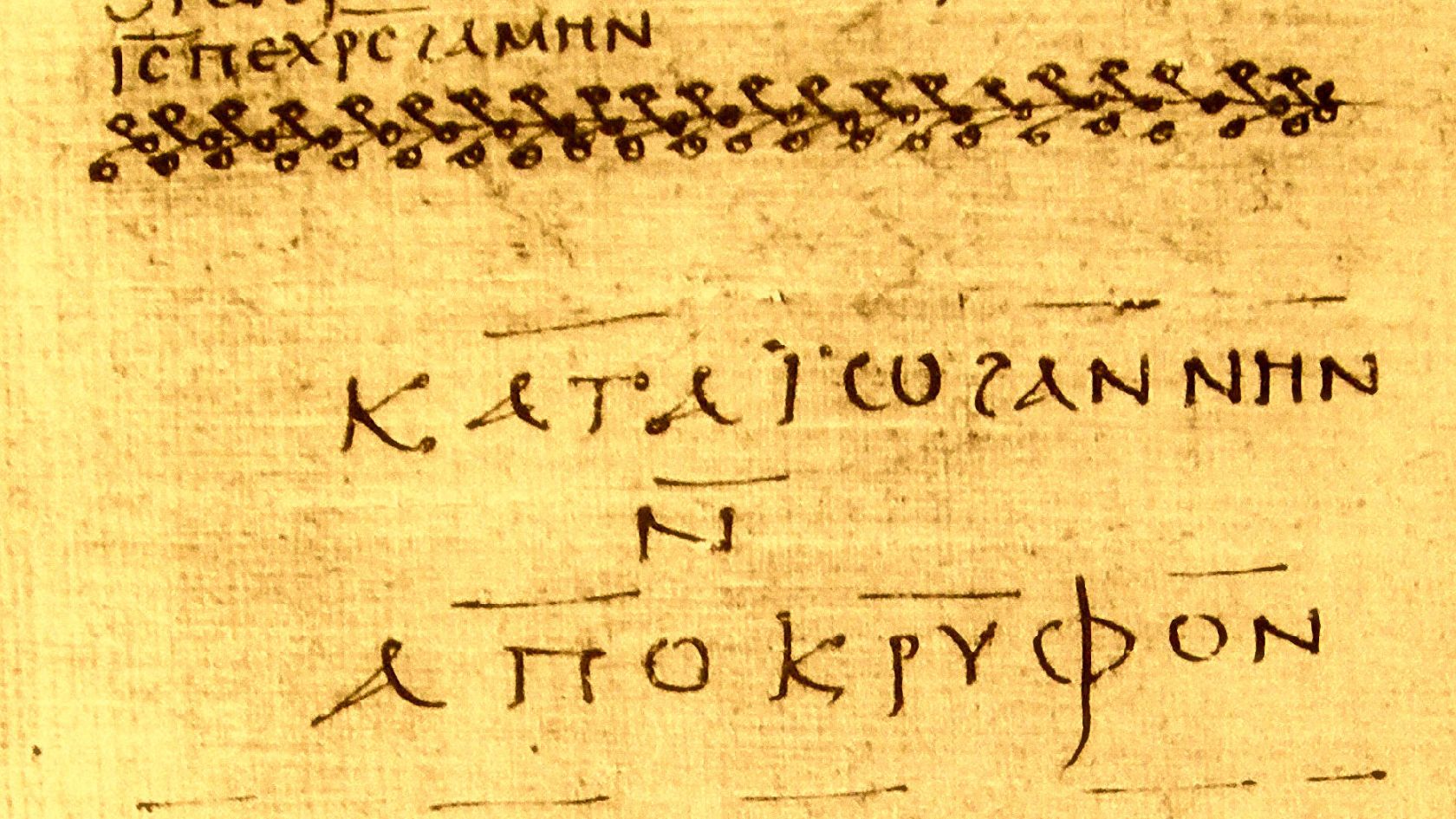

À la fin du 4e siècle, parmi la grande diversité des textes consacrés à Jésus et à son enseignement, l’Église a achevé la sélection des livres qui furent reconnus comme canoniques, pour former un seul livre appelé «Nouveau Testament». Cependant, la canonicité des quatre Évangiles avait été reconnue dans les faits bien plus tôt par l’Église, dès le 2e siècle.

« En effet, puisqu’il existe quatre régions du monde dans lequel nous sommes (…) et puisque, d’autre part, l’Église est répandue sur toute la Terre et qu’elle a pour colonne et pour soutien l’Évangile et l’Esprit de vie, il est naturel qu’elle ait quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l’incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D’où il appert que le Verbe, artisan de l’univers… nous a donné l’Évangile à quadruple forme, encore que maintenant par un unique Esprit. »

Irénée de Lyon, Contre les hérésies, livre III, t. II, Cerf, 1974, SC n° 211, p. 161, 163.

La nécessité de sélectionner les Évangiles et de leur donner un statut canonique était principalement liée à l’apparition des hérésies mettant en doute leur autorité. Le gnostique Marcion, par exemple, ne reconnaissait que l’Évangile de Luc, tandis que Montanus fondait son enseignement sur l’Évangile de Jean, ce qui d’ailleurs a compromis cet Évangile aux yeux de certains membres de l’Église.

C’est dans le contexte de la polémique avec Montanus que fut introduite dans l’usage religieux la notion de «Nouveau Testament» en tant que recueil de livres approuvés par l’Église.

Au tournant du 3e siècle, les auteurs chrétiens, aussi bien d’Orient que d’Occident, ont unanimement reconnu l’autorité inconditionnelle des quatre Évangiles. Origène réunit dans le concept de «Nouveau Testament» un corpus de textes incluant l’Évangile et les épîtres apostoliques. Il souligne ceci: «Mais, en tout cela, nous n’approuvons rien sinon ce qu’approuve l’Église: on doit admettre quatre évangiles seulement» (Origène, Homélies sur saint Luc).

Les évangiles gnostiques

À côté des textes canoniques il existait dans l’Église primitive de nombreux textes qui ont reçu dans la littérature scientifique le nom d’apocryphes. On compte parmi eux plusieurs évangiles, comme, par exemple, ceux de Thomas, de Philippe, de Pierre et de Nicodème. Certains d’entre eux furent condamnés par l’Église. Leurs textes furent retirés de la circulation et détruits. L’Église condamna notamment les apocryphes d’origine gnostique.

On désigne généralement par «gnosticisme» un ensemble de courants religieux qui se développèrent parallèlement au christianisme, mais s’en différenciaient profondément sur le plan doctrinal.

Les systèmes gnostiques de Valentin, de Basilide et Marcion différaient sensiblement entre eux, mais ils avaient en commun d’associer certains éléments du christianisme à des éléments appartenant à des religions orientales, à de l’occultisme, de la magie et de l’astrologie.

Dans la plupart des systèmes gnostiques prévalait l’idée de deux forces égales, du bien et du mal, régissant l’histoire de l’univers. Par exemple, Valentin opposait le Dieu bon, révélé dans le Christ et régnant sur le monde spirituel, au dieu cruel de l’Ancien Testament dont le pouvoir s’étend au monde matériel.

L’idée que l’homme est un être doté du libre arbitre est absente des systèmes gnostiques: l’homme y est envisagé plutôt comme un jouet entre les mains de forces bonnes et mauvaises.

Dans aucun système gnostique la personne du Christ n’occupe une place centrale. Seuls certains éléments de Son enseignement spirituel et moral étaient entremêlés dans les constructions fantasmagoriques des gnostiques. C’est pourquoi les gnostiques ne pouvaient se contenter des Évangiles utilisés dans l’Église, et ont créé leurs propres évangiles parallèles.

Parmi eux se trouvait «l’Évangile de Judas», que mentionne Irénée de Lyon et qui est parvenu jusqu’à nous dans une traduction copte. On a longtemps cru que cet évangile apocryphe était perdu, mais en 2006 son texte a été publié.

Judas y apparaît comme un disciple particulièrement proche de Jésus, à qui Jésus révèle les «mystères du royaume», il semble accomplir sa trahison sur l’ordre direct de Jésus. Les spécialistes considèrent aujourd’hui que «l’Évangile de Judas» a été créé dans une secte particulièrement hostile au christianisme.

Certains apocryphes ont été créés dans le but de combler les lacunes présentes dans la biographie de Jésus, telle que le but des quatre Évangiles. Par exemple, «l’Évangile de l’enfance», qui aurait été écrit par Thomas, contient des épisodes manifestement inventés et se rapportant à l’enfance de Jésus, dont il n’est presque rien dit dans les Évangiles canoniques. Ce pseudo-évangile fut rejeté par l’Église.

Autres textes apocryphes

Il existe à côté des apocryphes hérétiques d’autres textes apocryphes qui, bien qu’ils ne soient pas entrés dans le canon du Nouveau Testament, n’ont pas été rejetés par l’Église.

Certains d’entre eux ont été conservés de manière indirecte dans la Tradition de l’Église: leurs idées ont été intégrées dans les textes liturgiques ainsi que dans la littérature hagiographique.

À ces apocryphes se rattachent le Protévangile de Jacques, qui retrace la naissance, l’enfance et l’adolescence de la Très Sainte Vierge Marie, ainsi que l’Évangile de Nicodème, qui raconte la descente du Christ aux enfers. Deux fêtes religieuses ont été instaurées sur la base du premier de ces textes, la Nativité de la Mère de Dieu et son Entrée au temple, le second texte constitue la base de l’office du Samedi saint.

L’influence des écrits apocryphes sur le christianisme

Bien que certains apocryphes aient exercé une influence sur la formation de la théologie et du culte chrétiens, aucun d’entre eux, même ceux qui ont été acceptés par la tradition de l’Église, ne peut être envisagé comme une source visant à reconstruire l’image de Jésus.

Tous ces écrits sont apparus tardivement, au 2e siècle au plus tôt, et sont tous secondaires en regard des Évangiles canoniques.

Le recours aux évangiles apocryphes comme source de renseignements sur Jésus est l’une des erreurs méthodologiques les plus répandues chez les représentants de l’aile libérale de la science néotestamentaire actuelle.

L’éminent spécialiste du Nouveau Testament John P. Meier met la pointe du doigt en comparant le tri du matériel crédible sur Jésus au processus décrit dans la parabole du filet (Mt 13:47-48) au cours duquel le bon poisson est séparé du mauvais.

Si l’on considère que le corpus des matériaux sur Jésus recouvre tout ce qui a été écrit sur Lui, on peut inclure dans ce corpus aussi bien les évangiles apocryphes que les œuvres de littérature gnostique et rabbinique. Mais pour une recherche scientifique sérieuse, il convient de discerner les sources crédibles des sources non crédibles.

D’après Meier, le manque de discernement dans le choix des sources est une conséquence directe de la défiance à l’égard des Évangiles canoniques comme unique témoignage indiscutable du «Jésus historique» (cf. Meier J.P., A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus).

Il est naturel pour les scientifiques, sans parler des vulgarisateurs, de vouloir plus, de vouloir d’autres voies d’accès au «Jésus historique». Ce désir compréhensible, mais qui manque parfois de discernement, est ce qui a amené, je pense, certains milieux à surévaluer les évangiles apocryphes… comme sources de cette quête.

C’est le cas typique d’un désir qui se donne pour une réalité, alors que le désir même est une pure chimère. Que ce soit bien ou mal, nous sommes limités dans notre quête de Jésus aux Évangiles canoniques.

Pour l’historien, c’est une fâcheuse limitation. Mais en appeler à l’Évangile de Pierre ou à l’Évangile de Thomas comme représentant des compléments aux quatre Évangiles, c’est élargir notre corpus de sources du champ problématique à celui de l’incroyable.

Cet article fait partie de la série basée sur les six volumes de « Jésus-Christ. Vie et Enseignement » par le métropolite Hilarion Alfeyev, disponible tous les vendredis sur cette page. Pour obtenir votre exemplaire du premier volume, « Début de l’Évangile », visitez le site des Éditions des Syrtes.